Pour sa troisième édition, le festival franco-coréen du film a déposé ses valises à l’Action Christine à Paris pour un programme riche et varié. Au menu, trois programmes dédiés au cinéma coréen avec 9 films en compétition officielle, 3 métrages réalisés à Pusan dans la catégorie Indie Coréen, et enfin 4 réalisations de la cinéaste Yim Soon-Rye recevant cette année un hommage de la part du festival. Après une semaine de festivités dans une ambiance bonne enfant, il est l’heure du bilan.

Indie Coréen : "Fabriqué à Pusan"

C’est dans une salle de cinéma bien déserte que je débute le festival en compagnie d’une jeune femme avec qui je rigole de l’absence totale de spectateurs, nous nous serions crus dans un cinéma privé. En même temps, une projection d’un documentaire sur des musiciens que personne ne connaît à une heure de boulot en pleine semaine ne risque pas d’attirer la moindre personne. Peu avant le début de la projection, les organisateurs travaillent d’arrache-pied pour les derniers préparatifs qui consistent en l’occurrence à coller deux trois affiches et régler les dernières installations de feuilles au dessus du guichet, où l’on pouvait d’ailleurs lire, pour le clin d’œil, Un dimanche à la champagne avec un H de trop. Revenons donc à ce premier film projeté, In the Cold Night, documentaire en deux parties sélectionné par L’Association du Film Indépendant de Pusan qui présente en moins d’une heure les déboires de quelques musiciens indépendants de Pusan. Pas révolutionnaire ni très passionnant, la faute à une vraie absence de point de vue du réalisateur, le film suit deux chanteurs en particulier qui tentent de percer à Pusan sans y arriver. Un constat s’impose, les musiciens des rues ont encore du chemin à parcourir avant de recevoir un minimum de confiance de la part des labels. A travers leurs textes, ils exposent aussi l’état de santé du pays et leur propre parcours chaotique. On retiendra la fraicheur de l’intervenant lors du dernier tiers, qui arrive à être assez touchant avec ses trois accords à la guitare, pleurant son histoire et espérant de quelque chose un peu meilleur pour l’avenir. C’est tout ce qu’on lui souhaite.

Toujours dans la section « Indie Coréen », Dodari fait quant à lui figure d’œuvre ambitieuse sur le papier : trois amis d’enfance liés par le cœur zonent à Pusan et sont sans grandes ambitions, jusqu’à ce qu’un jour ils décident de se remuer, faute d’argent à rentrer dans la vie active pour le meilleur mais surtout pour le pire. L’un tente de terminer ses études en essayant d’égailler un peu sa vie sentimentale, l’autre bataille pour payer son loyer la faute à un salaire de DJ qui ne paie visiblement pas assez, et enfin le dernier, la tête sur les épaules, bosse en tant que serveur et Escort-boy à ses heures perdues. Dodari expose une fois encore les difficultés de jeunes coréens à percer dans la société. Trop d’exigences ? Pas assez de portes ouvertes ? Un pays qui ne leur convient pas ? Chacun subira les effets pervers, à des degrés divers, mais la réussite n’est clairement pas à leur portée. Beau film sur la solitude et le mal-être (le jeune DJ se dégradera physiquement et mentalement à force que le film avance, jusqu’à se retrouvé avec un sac sur la tête), aux symboliques fortes comme le scooter qui semble être le seul moyen d’échappatoire, le film fait la part-belle aux images déjà vues dans le cinéma de Tsai Ming-Liang : la tête en dehors d’une fenêtre de bus, cheveux au vent et clope au bec, scènes de sexe ici en hors-champ mais dans un climat et une atmosphère qui ne prêtent pas à sourire (Escort-boy la première fois n’est pas exempt de difficultés). Et si les désillusions sont d’ordre professionnelles, le cœur ne répond pas toujours présent non plus comme cette relation entre un des personnages et une charmante étudiante qui se révèle être en fait une sacré manipulatrice. Formellement on a vu plus fort (là où le plan fixe chez Tsai Ming-Liang fait office de langage cinématographique prolongeant les émotions des personnages), mais la mise en scène offre quelques jolis moments de cinéma sans faire dans l’épate.

Toujours dans la section « Indie Coréen », Dodari fait quant à lui figure d’œuvre ambitieuse sur le papier : trois amis d’enfance liés par le cœur zonent à Pusan et sont sans grandes ambitions, jusqu’à ce qu’un jour ils décident de se remuer, faute d’argent à rentrer dans la vie active pour le meilleur mais surtout pour le pire. L’un tente de terminer ses études en essayant d’égailler un peu sa vie sentimentale, l’autre bataille pour payer son loyer la faute à un salaire de DJ qui ne paie visiblement pas assez, et enfin le dernier, la tête sur les épaules, bosse en tant que serveur et Escort-boy à ses heures perdues. Dodari expose une fois encore les difficultés de jeunes coréens à percer dans la société. Trop d’exigences ? Pas assez de portes ouvertes ? Un pays qui ne leur convient pas ? Chacun subira les effets pervers, à des degrés divers, mais la réussite n’est clairement pas à leur portée. Beau film sur la solitude et le mal-être (le jeune DJ se dégradera physiquement et mentalement à force que le film avance, jusqu’à se retrouvé avec un sac sur la tête), aux symboliques fortes comme le scooter qui semble être le seul moyen d’échappatoire, le film fait la part-belle aux images déjà vues dans le cinéma de Tsai Ming-Liang : la tête en dehors d’une fenêtre de bus, cheveux au vent et clope au bec, scènes de sexe ici en hors-champ mais dans un climat et une atmosphère qui ne prêtent pas à sourire (Escort-boy la première fois n’est pas exempt de difficultés). Et si les désillusions sont d’ordre professionnelles, le cœur ne répond pas toujours présent non plus comme cette relation entre un des personnages et une charmante étudiante qui se révèle être en fait une sacré manipulatrice. Formellement on a vu plus fort (là où le plan fixe chez Tsai Ming-Liang fait office de langage cinématographique prolongeant les émotions des personnages), mais la mise en scène offre quelques jolis moments de cinéma sans faire dans l’épate.

Pas le cas de My Dear Diary du duo Kim Baek-Jun et Jung Seong-Wuk qui offrent un film au doux parfum de romance hélas pas bien aidé par une forme atrocement plate où la « contemplation » reste un simple langage du vide, sans une once d’émotion. Un jeune homme passe une dernière nuit en compagnie de son amante avant que cette dernière ne s’envole pour la France. Malheureusement le jour de son départ, il reste cloué au lit le matin suite à une intoxication alimentaire et ne peut l’accompagner. Emmené aux urgences, il reçoit un étrange message de cette dernière lui disant de ne pas lui faire confiance. Sur le retour, il rencontre une jeune serveuse dans un train et semble la connaître, les deux tourtereaux s’échangent leur numéro de portable et se promettent de s’appeler, non sans difficultés. Ce qui fâche avec cette romance où les « appelle-moi, tu ne réponds même pas à mes messages » peuvent paraître un tantinet cucul, c’est qu’elle manque d’âme et d’ambitions sur ce tout ce qu’elle aborde : le personnage de la jeune fille du train manque de profondeur, le héros n’a rien d’intéressant. Voilà un film comme il en débarque 50 chaque année en Asie, avec ses jeunes à moto cheveux au vent, ses amours en doute, ses pertes. Autre constat assez froid, voir inquiétant, les deux personnages principaux se retrouvent seuls, une fois de plus livrés à leur sort sans trop savoir ce qui leur arrivera. A vos relectures !Mais tout n’est pas que romance, adieux et larmes, un petit bout de femme rondouillarde était à l’honneur cette année histoire de dire quelques mots sur la situation des femmes dans le milieu du cinéma en Corée. Cette personne n’est autre que Yim Soon-Rye, réalisatrice très peu connue en dehors de Corée, qui revendique l’influence de Bertrand Tavernier sur son travail.

Pas le cas de My Dear Diary du duo Kim Baek-Jun et Jung Seong-Wuk qui offrent un film au doux parfum de romance hélas pas bien aidé par une forme atrocement plate où la « contemplation » reste un simple langage du vide, sans une once d’émotion. Un jeune homme passe une dernière nuit en compagnie de son amante avant que cette dernière ne s’envole pour la France. Malheureusement le jour de son départ, il reste cloué au lit le matin suite à une intoxication alimentaire et ne peut l’accompagner. Emmené aux urgences, il reçoit un étrange message de cette dernière lui disant de ne pas lui faire confiance. Sur le retour, il rencontre une jeune serveuse dans un train et semble la connaître, les deux tourtereaux s’échangent leur numéro de portable et se promettent de s’appeler, non sans difficultés. Ce qui fâche avec cette romance où les « appelle-moi, tu ne réponds même pas à mes messages » peuvent paraître un tantinet cucul, c’est qu’elle manque d’âme et d’ambitions sur ce tout ce qu’elle aborde : le personnage de la jeune fille du train manque de profondeur, le héros n’a rien d’intéressant. Voilà un film comme il en débarque 50 chaque année en Asie, avec ses jeunes à moto cheveux au vent, ses amours en doute, ses pertes. Autre constat assez froid, voir inquiétant, les deux personnages principaux se retrouvent seuls, une fois de plus livrés à leur sort sans trop savoir ce qui leur arrivera. A vos relectures !Mais tout n’est pas que romance, adieux et larmes, un petit bout de femme rondouillarde était à l’honneur cette année histoire de dire quelques mots sur la situation des femmes dans le milieu du cinéma en Corée. Cette personne n’est autre que Yim Soon-Rye, réalisatrice très peu connue en dehors de Corée, qui revendique l’influence de Bertrand Tavernier sur son travail.

Cinéaste 2008 : Yim Soon-Rye

Dans le documentaire Keeping the Vision Alive donnant la parole aux principales concernées issues d’époques bien différentes, Yim Soon-Rye construit ce recueil de témoignages de manière très académique et parfois trop soporifique mais les témoignages sont suffisamment intéressants pour captiver. La parole est notamment donnée à Lee Jung-Hyang, auteur de Jiburo, Lee Kyung-Ja responsable du montage de près de 300 films depuis le début des années 60, la chef opératrice Kim Youn-Hee en course pour la Palme d’Or en 1999 dans la section court-métrage, ou encore Park Nam-Ok qui n’est autre que la première réalisatrice coréenne de l’Histoire (The Widow, 1955) parmi d’autres femmes encore (Kim Young-Hee, Lee Seo-Goon, Jung Jae-Heun…). Chacune raconte sa petite anecdote au sujet de la condition de la femme à l’époque –et même encore récemment- notamment de l’idée que les hommes se faisaient d’elle dans le milieu : considérées comme des « putes », elles devaient agir comme tel pour continuer à travailler, et taxées d’incompétentes car apparemment la femme ne connait pas les mécanismes de tournage. Agrémenté de séquences de film (allant de The Widow à Take care of my Cat) et de notes écrites dans une vilaine police Comics sans MS histoire d’égailler un ensemble un peu tristoune, Yim Soon-Rye convainc tout de même et permet d’ailleurs au spectateur de se rendre compte de l’importance de certainEs sur un plateau de tournage.

Son court-métrage The Weight of Her issu du film omnibus If You Were Me inspecte aussi une Corée qui ne recule devant rien en termes de perfection de l’image pour sa jeune génération, quitte à les humilier en public pour leur faire comprendre leurs erreurs. Dans ce segment, il est question d’être maigre et refaite pour paraître belle aux yeux de la société et/ou des futurs employeurs. « Certains n’embauchent pas en dessous de 50 kilos » retentit comme une mélodie déconcertante et semble pourtant si vraie. Les étudiantes en question ne sont pas toutes belles, vont à la pesée en cours devant un professeur maton, se la jouent Escort-girl naïves pour l’expérience et avalent des pilules qui coupent la faim. L’héroïne en question n’avancera pas, restera naturelle car au final elle se fiche de toutes ces conventions établies, y compris Yim Soon-Rye qui joue aussi avec son apparence en fin de métrage : le tournage prend fin, l’équipe technique range le matériel, mais un intrus débarque sur le plateau en criant « le réalisateur, c’est cette grosse ? Vous êtes sérieux ? ». Oui monsieur, ils sont sérieux.

Son court-métrage The Weight of Her issu du film omnibus If You Were Me inspecte aussi une Corée qui ne recule devant rien en termes de perfection de l’image pour sa jeune génération, quitte à les humilier en public pour leur faire comprendre leurs erreurs. Dans ce segment, il est question d’être maigre et refaite pour paraître belle aux yeux de la société et/ou des futurs employeurs. « Certains n’embauchent pas en dessous de 50 kilos » retentit comme une mélodie déconcertante et semble pourtant si vraie. Les étudiantes en question ne sont pas toutes belles, vont à la pesée en cours devant un professeur maton, se la jouent Escort-girl naïves pour l’expérience et avalent des pilules qui coupent la faim. L’héroïne en question n’avancera pas, restera naturelle car au final elle se fiche de toutes ces conventions établies, y compris Yim Soon-Rye qui joue aussi avec son apparence en fin de métrage : le tournage prend fin, l’équipe technique range le matériel, mais un intrus débarque sur le plateau en criant « le réalisateur, c’est cette grosse ? Vous êtes sérieux ? ». Oui monsieur, ils sont sérieux.

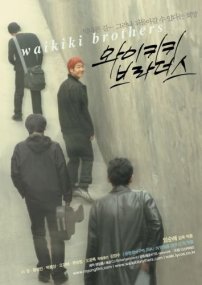

A croire que Yim Soon-Rye adore filmer les raté(e)s, Waikiki Brothers confirme un peu plus cette donnée : quatre amis d’enfance bossent en tant que musiciens dans une boîte de nuit, mais personne n’est satisfait de sa situation. La clientèle ne leur correspond pas, tous semblent s’ennuyer profondément et les revenus ne sont pas suffisants. Qu’il est loin le temps où chacun rêvait de devenir une vraie star de la musique, cette époque où l’on courrait les filles sans succès, où l’on faisait les malins à courir à poil sur la plage (figure imagée de la liberté et d’une certaine forme d’optimisme). La situation devient grave lorsqu’un décide de quitter le navire. Question d’argent. Les musiciens se retrouvent donc à trois et leur situation n’avance toujours pas, malgré la demande d’un type qui n’y connait rien à la musique de les rejoindre (et qui paradoxalement, malgré son absence de talent, intégrera la boîte en fin de métrage) et la présence momentanée d’un des vieux professeurs de Hae-Il (excellent Lee Eol en type blasé et sans émotion apparente) qui ne tiendra pas le rythme. Yim Soon-Rye pose son regard sur la société coréenne actuelle qui ne laisse pas beaucoup de chances à ceux qui tentent pourtant de la saisir, ceci est criant de vérité lorsque la cinéaste filme les séquences dans la boîte de nuit avec une ironie absolument monstrueuse : les trois blasés jouent sans plaisir, font du cover à longueur de journée pour satisfaire une clientèle de l’ancienne génération, et lorsque l’un d’entre eux se met soudainement à faire un solo rock à la batterie, le patron débarque sur scène pour lui prier d’arrêter. Restons dans le mainstream nauséabond jusqu’au bout. L’alcool est aussi là pour leur faire oublier conquêtes amoureuses et succès artistiques ratés. D’un point de vue strictement formel, Yim Soon-Rye appuie son message par une réalisation aussi plate que la musique des Waikiki Brothers, les plans de face, fixes, sur le groupe jouant sans pêche est une récurrente tout du long. Mais à trop vouloir rythmer son film de la même manière (musique, prise de bec, musique, engueulades, musique, errance amoureuse, musique…), la cinéaste finit par nous endormir malgré la sincérité des propos et l’humour de certaines séquences (totalement blasé, l’un des musiciens enflammera une motte de paille sur laquelle il se reposait avec sa cigarette sans s’en rendre compte). Et malgré son apparence très froide, distante, Waikiki Brothers reste une comédie « vraiment » dramatique, optimiste sans l’être vraiment (quid de la relation entre Hae-Il et celle qu’il convoitait étant jeune ?).

A croire que Yim Soon-Rye adore filmer les raté(e)s, Waikiki Brothers confirme un peu plus cette donnée : quatre amis d’enfance bossent en tant que musiciens dans une boîte de nuit, mais personne n’est satisfait de sa situation. La clientèle ne leur correspond pas, tous semblent s’ennuyer profondément et les revenus ne sont pas suffisants. Qu’il est loin le temps où chacun rêvait de devenir une vraie star de la musique, cette époque où l’on courrait les filles sans succès, où l’on faisait les malins à courir à poil sur la plage (figure imagée de la liberté et d’une certaine forme d’optimisme). La situation devient grave lorsqu’un décide de quitter le navire. Question d’argent. Les musiciens se retrouvent donc à trois et leur situation n’avance toujours pas, malgré la demande d’un type qui n’y connait rien à la musique de les rejoindre (et qui paradoxalement, malgré son absence de talent, intégrera la boîte en fin de métrage) et la présence momentanée d’un des vieux professeurs de Hae-Il (excellent Lee Eol en type blasé et sans émotion apparente) qui ne tiendra pas le rythme. Yim Soon-Rye pose son regard sur la société coréenne actuelle qui ne laisse pas beaucoup de chances à ceux qui tentent pourtant de la saisir, ceci est criant de vérité lorsque la cinéaste filme les séquences dans la boîte de nuit avec une ironie absolument monstrueuse : les trois blasés jouent sans plaisir, font du cover à longueur de journée pour satisfaire une clientèle de l’ancienne génération, et lorsque l’un d’entre eux se met soudainement à faire un solo rock à la batterie, le patron débarque sur scène pour lui prier d’arrêter. Restons dans le mainstream nauséabond jusqu’au bout. L’alcool est aussi là pour leur faire oublier conquêtes amoureuses et succès artistiques ratés. D’un point de vue strictement formel, Yim Soon-Rye appuie son message par une réalisation aussi plate que la musique des Waikiki Brothers, les plans de face, fixes, sur le groupe jouant sans pêche est une récurrente tout du long. Mais à trop vouloir rythmer son film de la même manière (musique, prise de bec, musique, engueulades, musique, errance amoureuse, musique…), la cinéaste finit par nous endormir malgré la sincérité des propos et l’humour de certaines séquences (totalement blasé, l’un des musiciens enflammera une motte de paille sur laquelle il se reposait avec sa cigarette sans s’en rendre compte). Et malgré son apparence très froide, distante, Waikiki Brothers reste une comédie « vraiment » dramatique, optimiste sans l’être vraiment (quid de la relation entre Hae-Il et celle qu’il convoitait étant jeune ?).

Dans un autre genre, Yim Soon-Rye s’attaque avec Forever the Moment à l’heure de gloire de l’équipe de handball coréenne durant les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, une épopée délicate pour 4 femmes revenues sur le devant de la scène à cause d’une nouvelle génération ayant le moral et l’envie dans les souliers. Femme au foyer, femme divorcée aux petits boulots qui ne rapportent pas grand-chose sur le plan financier et moral, elles paraissent certes épanouies mais déçues de leur vie actuelle. Hye-Gyeong reprend les gants en tant qu’entraineuse avant de se faire chiper la place par l’homme qu’elle aimait auparavant, à l’époque où ses parents s’opposèrent à leur mariage, lui aussi une ancienne star du métier. Question optimisme, voilà un film qui remplit son cahier des charges avec brio, même s’il reste entrecoupé de moments de doute inhérents au cinéma mélodramatique. Pour que le spectateur s’attache un minimum aux personnages du film, mieux vaut s’armer d’une équipe de choc : toutes les actrices restent géniales dans leurs genres, tour à tour touchantes et hystériques, menant tambour battant le film par leur volonté et leur absence totale de résignation. Beau portrait de femmes avec comme toile de fond, tout de même, le handball et ses nombreux entraînements pour forger la cohésion du groupe, volonté affichée de croire aux « vieilles » qui se résume ici à un parcours du combattant dont un au sens propre opposant Hye-Gyeong à son entraîneur comme pour remettre en cause son statut, sa crédibilité. Vrai faux film sportif, la question n’est même pas là, malgré la mise en scène pas si molle que ça lors des matchs durant les J.O, tous expédiés assez rapidement démontrant clairement que le but n’est pas de faire une reconstitution du quart d’heure de gloire de l’équipe coréenne en 2004, mais bien de prouver que même 10 ans après avoir raccroché les gants, il est toujours possible de garder passion et tonus intacts. Et ce ne sont pas les ralentis qui surlignent le suspense lors des ultimes rencontres sportives qui vont gâcher la fête, Forever the Moment est bien la friandise légère, rigolote et émouvante dont le festival avait bien besoin.

Dans un autre genre, Yim Soon-Rye s’attaque avec Forever the Moment à l’heure de gloire de l’équipe de handball coréenne durant les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, une épopée délicate pour 4 femmes revenues sur le devant de la scène à cause d’une nouvelle génération ayant le moral et l’envie dans les souliers. Femme au foyer, femme divorcée aux petits boulots qui ne rapportent pas grand-chose sur le plan financier et moral, elles paraissent certes épanouies mais déçues de leur vie actuelle. Hye-Gyeong reprend les gants en tant qu’entraineuse avant de se faire chiper la place par l’homme qu’elle aimait auparavant, à l’époque où ses parents s’opposèrent à leur mariage, lui aussi une ancienne star du métier. Question optimisme, voilà un film qui remplit son cahier des charges avec brio, même s’il reste entrecoupé de moments de doute inhérents au cinéma mélodramatique. Pour que le spectateur s’attache un minimum aux personnages du film, mieux vaut s’armer d’une équipe de choc : toutes les actrices restent géniales dans leurs genres, tour à tour touchantes et hystériques, menant tambour battant le film par leur volonté et leur absence totale de résignation. Beau portrait de femmes avec comme toile de fond, tout de même, le handball et ses nombreux entraînements pour forger la cohésion du groupe, volonté affichée de croire aux « vieilles » qui se résume ici à un parcours du combattant dont un au sens propre opposant Hye-Gyeong à son entraîneur comme pour remettre en cause son statut, sa crédibilité. Vrai faux film sportif, la question n’est même pas là, malgré la mise en scène pas si molle que ça lors des matchs durant les J.O, tous expédiés assez rapidement démontrant clairement que le but n’est pas de faire une reconstitution du quart d’heure de gloire de l’équipe coréenne en 2004, mais bien de prouver que même 10 ans après avoir raccroché les gants, il est toujours possible de garder passion et tonus intacts. Et ce ne sont pas les ralentis qui surlignent le suspense lors des ultimes rencontres sportives qui vont gâcher la fête, Forever the Moment est bien la friandise légère, rigolote et émouvante dont le festival avait bien besoin.

Des sourires...

Sélection 2008

Mais le festival c’est aussi une compétition acharnée entre 9 films aussi divers que variés, allant du documentaire au film concept réalisé en un seul plan-séquence , en passant par le drame métaphysique ou l’actioner bourrin, de quoi attirer l’attention et la curiosité des spectateurs venus pour l’occasion. Autant se débarrasser illico presto de ce qui restera sans doute comme l’une des pires expériences cinématographiques auxquelles j’ai pu être confronté jusque là, avec la projection de Beetles de Kim Eun-Hee. Une jeune femme, Doo-Na, tourne un documentaire médical sur une opération d’une tumeur cérébrale orchestrée par Myung-Jin dont elle est amoureuse. Mais ce dernier s’en fiche et reste distant face à elle. Elle tourne au même moment un documentaire sur les scarabées et tente de faire le parallèle entre la vie de ces insectes et celle des hommes qu’elle ne comprend pas ou plus, tout en pensant au suicide. Sommet de narration poseuse, Beetles se contrefiche du spectateur à chaque millième de seconde, proposant un univers d’une insupportable laideur clinique : décors, costumes et mise en scène confinent tous à la laideur la plus confuse, l’interprétation robotique et l’exécution du moindre dialogue, de la moindre réplique, font penser à du Godard période vidéo faussement conceptuelle et dénuée de toute personnalité. Si Godard a sûrement des choses à dire quand il représente le corps à l’image ou lorsqu’il creuse un dialogue pour tourner autour dix minutes (sans atteindre toutefois la lourdeur d’un La Chinoise), Kim Eun-Hee tourne autour du pot et ne fait que de la simple branlette cérébrale : les acteurs posent à l’écran plus qu’ils ne jouent, Doo-Na récite son bouquin de sciences naturelles (ça c’est du procédé narratif comme on n’en fait pas !) pour creuser le fossé qui sépare l’Homme de l’insecte, Doo-Na se fait caresser le corps, nue, et soupire un « tu me touches, je n’existe pas », « suis-je bien celle que tu crois? » dans le genre poseur intello de grande-surface, rayon bouffe sous cellophane.

Les termes scientifiques s’enchaînent, la jeune femme et le médecin causent face caméra, la cinéaste nous endort par sa réalisation imbuvable et son montage étirant les plans jusqu’à l’écœurement (comme cette femme se refaisant une beauté sur son lit d’hôpital). Épuisant, Beetles tente d’être roublard en proposant des cassures de ton en fin de métrage avec des séquences de tango rappelant les passages chantés des films Tsai Ming-Liang sans le kitsch ni l’humour qui le caractérise tant. Tout n’est qu’influences poseuses et discours vide de sens malgré la tentative –louable mais déjà-vue- de comparer l’Homme à l’insecte. Un contraste étonnant entre ce film et Milky Way Liberation Front qui était projeté juste après. La fraîcheur, la spontanéité et l’humour de ce dernier ont sûrement sauvé des vies. On en parle plus ici. On trouvait toujours autant de cinéma dans The Chaser, thriller choc qui releva un chouya le niveau du festival avec son intrigue à suspense et son compte-à-rebours stressant durant son dernier quart d’heure. Critiques plus détaillées ici.

Les termes scientifiques s’enchaînent, la jeune femme et le médecin causent face caméra, la cinéaste nous endort par sa réalisation imbuvable et son montage étirant les plans jusqu’à l’écœurement (comme cette femme se refaisant une beauté sur son lit d’hôpital). Épuisant, Beetles tente d’être roublard en proposant des cassures de ton en fin de métrage avec des séquences de tango rappelant les passages chantés des films Tsai Ming-Liang sans le kitsch ni l’humour qui le caractérise tant. Tout n’est qu’influences poseuses et discours vide de sens malgré la tentative –louable mais déjà-vue- de comparer l’Homme à l’insecte. Un contraste étonnant entre ce film et Milky Way Liberation Front qui était projeté juste après. La fraîcheur, la spontanéité et l’humour de ce dernier ont sûrement sauvé des vies. On en parle plus ici. On trouvait toujours autant de cinéma dans The Chaser, thriller choc qui releva un chouya le niveau du festival avec son intrigue à suspense et son compte-à-rebours stressant durant son dernier quart d’heure. Critiques plus détaillées ici.

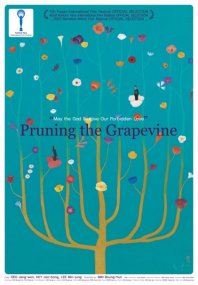

Dans un genre autrement plus différent, Pruning The Grapevine avait au moins une qualité, celle de manier la romance avec une approche plus originale que ce que l’on a l’habitude de voir dans le cinéma coréen mainstream. Ici il est question de Soo-Hyun, un futur jeune prêtre qui n’arrive pas à oublier son ex, Sua. Min Boung-Hun tentera d’expliquer comment le jeune homme arrivera à surmonter son chagrin amoureux grâce à sa foi envers l’Église, on a connu plus léger comme scénario, un peu réac sur les bords, plus doux aussi ces comportements humains tous guidés par une idéologie même si le naturel revient souvent au galop : le naturel c’est ici l’émotion, le sentiment, qu’une foi ou une conviction ne peuvent vraiment supprimer. Le discours du cinéaste reste cependant ambiguë, autant il est clair qu’ici même les hommes d’église ne sont pas les plus respectables qui soient (le Père s’enfile des bouteilles de pinard entre deux bénédictions, un des frères se fiche des conventions du Monastère et promet de l’argent qu’il n’enverra pas…) autant l’Église est montrée comme un remède à beaucoup de problèmes, avec un encensement des plus forts (le Père discutant avec le jeune gosse en fin de métrage), bien aidé par des symboliques en veux tu en voilà comme ces nombreux plans sur les mains du Père lors d’une prière pour une jeune gosse malade (laquelle sera guérie en fin de métrage, le Saint-Esprit y serait-il pour quelque chose ?) ou bien ces rayons de lumière illuminant le visage de Soo-Hyun. Un peu lourd aussi cette mise en scène évitant –hélas- la distance et la retenue, frôlant par moment la complaisance, en parfait désaccord avec son sujet.

Dans un genre autrement plus différent, Pruning The Grapevine avait au moins une qualité, celle de manier la romance avec une approche plus originale que ce que l’on a l’habitude de voir dans le cinéma coréen mainstream. Ici il est question de Soo-Hyun, un futur jeune prêtre qui n’arrive pas à oublier son ex, Sua. Min Boung-Hun tentera d’expliquer comment le jeune homme arrivera à surmonter son chagrin amoureux grâce à sa foi envers l’Église, on a connu plus léger comme scénario, un peu réac sur les bords, plus doux aussi ces comportements humains tous guidés par une idéologie même si le naturel revient souvent au galop : le naturel c’est ici l’émotion, le sentiment, qu’une foi ou une conviction ne peuvent vraiment supprimer. Le discours du cinéaste reste cependant ambiguë, autant il est clair qu’ici même les hommes d’église ne sont pas les plus respectables qui soient (le Père s’enfile des bouteilles de pinard entre deux bénédictions, un des frères se fiche des conventions du Monastère et promet de l’argent qu’il n’enverra pas…) autant l’Église est montrée comme un remède à beaucoup de problèmes, avec un encensement des plus forts (le Père discutant avec le jeune gosse en fin de métrage), bien aidé par des symboliques en veux tu en voilà comme ces nombreux plans sur les mains du Père lors d’une prière pour une jeune gosse malade (laquelle sera guérie en fin de métrage, le Saint-Esprit y serait-il pour quelque chose ?) ou bien ces rayons de lumière illuminant le visage de Soo-Hyun. Un peu lourd aussi cette mise en scène évitant –hélas- la distance et la retenue, frôlant par moment la complaisance, en parfait désaccord avec son sujet.

Pas admirable non plus le documentaire de Kim Dong-Won au sujet de l’occupation de l’Armée japonaise en Corée et à Taïwan au début des années 40. Effectivement 63 Years On s’attarde sur les témoignages sensibles d’une poignée de femmes ayant servies d’objets sexuels, en d’autres termes plus précis de « femmes de réconfort », pour les soldats nippons sous l’Occupation. Ces femmes aujourd’hui d’un certain âge évoquent leur passé douloureux avec une haine encore bien présente. Philippine, chinoise, coréenne ou même hollandaise, chaque femme revient aussi sur l’incompréhensible refus d’excuses de la part du gouvernement japonais à propos de ces crimes toujours guère reconnus. En 2007, une lettre du gouvernement confirmait encore l’absence de preuves et refusait catégoriquement les excuses, préférant plutôt organiser une conférence pour pardonner à Georges W. Bush et son gouvernement les erreurs commises durant la seconde guerre mondiale. Pas si admirable que ça alors ce 63 Years On? Sans doute parce que ses propos délibérément anti japonais finissent par lasser, et que la réalisation ne dépasse jamais le stade d’un Enquêtes Exclusives du dimanche soir. Tout le monde reconnait la gravité des propos, mais quand cela tourne au règlement de compte ou au misérabilisme le plus total (l’ancienne victime coréenne qui s’effondre en larme, presque théâtral), il n’est plus question de travail de journalisme mais bel et bien de règlement de comptes malgré l’intervention d’Historiens japonais qui ne nous apprennent hélas là aussi pas grand chose. Et quand on connait les tensions, même aujourd’hui encore entre la Corée du Sud et le Japon, on est en droit de se poser quelques questions même sur l’intérêt du documentaire malgré des images d’archives parfois intéressantes, comme le tout premier témoignage d’une coréenne à la télévision qui lança ainsi un véritable mouvement de dénonciation d’anciennes victimes à travers l’Asie.

Avant la projection de The Chaser

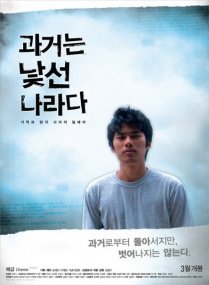

A croire que le documentaire a la cote cette année, n’en déplaise aux amateurs de bluettes et d’actioner gros bras. Deuxième documentaire à concourir pour le Prix du Public, The Past is a Strange Country revenait quant à lui sur un fait tragique qui eu lieu en 1986 : deux étudiants se sont immolés pour protester contre la présence américaine en Corée du Sud. Le cinéaste a donc choisi d’interviewer 6 de leurs anciens camarades afin de comprendre le pourquoi du comment de leur geste, à travers une série d’explications et de témoignages parfois assez durs et chargés en émotion. Le minimalisme absolu de la réalisation accentue le côté « interrogatoire » qui se dégage de l’œuvre, comme si les interviewés étaient face à leur responsabilité, tous étant plus ou moins au courant de ce qui allait se passer. Le but n’est pas de les faire culpabiliser, le cinéaste n’en a que faire, mais grâce à ce véritable travail de mémoire chacun est apte à donner des informations exactes quant à la préparation de cet acte de protestation issu de pensées quasi révolutionnaires, définitivement militantes. Si l’idée est intéressante, le traitement est froid et ennuyant, chaque personne étant filmée en plan fixe sans coupure excepté quelques recadrages au plus près de leur visage. Reste ce beau paysage nocturne en mouvement servant de « décor » à un des interviewés désirant rester anonyme. Fait intéressant, je discutais à la sortie de la projection avec une dame coréenne d’âge respectable, me confiant qu’elle se rappelait de cette histoire à l’époque où elle était encore en Corée du Sud. Comme quoi, tout le monde n’a pas oublié.

A croire que le documentaire a la cote cette année, n’en déplaise aux amateurs de bluettes et d’actioner gros bras. Deuxième documentaire à concourir pour le Prix du Public, The Past is a Strange Country revenait quant à lui sur un fait tragique qui eu lieu en 1986 : deux étudiants se sont immolés pour protester contre la présence américaine en Corée du Sud. Le cinéaste a donc choisi d’interviewer 6 de leurs anciens camarades afin de comprendre le pourquoi du comment de leur geste, à travers une série d’explications et de témoignages parfois assez durs et chargés en émotion. Le minimalisme absolu de la réalisation accentue le côté « interrogatoire » qui se dégage de l’œuvre, comme si les interviewés étaient face à leur responsabilité, tous étant plus ou moins au courant de ce qui allait se passer. Le but n’est pas de les faire culpabiliser, le cinéaste n’en a que faire, mais grâce à ce véritable travail de mémoire chacun est apte à donner des informations exactes quant à la préparation de cet acte de protestation issu de pensées quasi révolutionnaires, définitivement militantes. Si l’idée est intéressante, le traitement est froid et ennuyant, chaque personne étant filmée en plan fixe sans coupure excepté quelques recadrages au plus près de leur visage. Reste ce beau paysage nocturne en mouvement servant de « décor » à un des interviewés désirant rester anonyme. Fait intéressant, je discutais à la sortie de la projection avec une dame coréenne d’âge respectable, me confiant qu’elle se rappelait de cette histoire à l’époque où elle était encore en Corée du Sud. Comme quoi, tout le monde n’a pas oublié.

Enfin, retenons l’un des meilleurs moments du festival avec la projection de The Magicians de Song Il-Gon, film intégralement tourné en plan-séquence confrontant au plus près théâtre et cinéma dans une version de 96 minutes. L’histoire regroupe 4 musiciens au sein d’un chalet en pleine montagne à travers les époques. Tous souffrent du suicide d’une des musiciennes mais son spectre semble encore hanter les lieux, sa présence paraît éternelle et surtout, intemporelle. The Magicians nous raconte leur histoire au travers de scénettes tantôt drôles et émouvantes où le point central, la forêt, permet de switcher à travers les années. Tout passe par la mémoire, le souvenir, une chanson, « Sylvia », qui traîne dans l’esprit mais dont on ne se souvient pas réellement. Le souvenir est flou, l’alcool n’aide pas non plus à s’en rappeler. Un moine retourne au chalet après des années pour y récupérer son snowboard, retrouve les mêmes gens, essaie une Guinness dont il n’a jamais entendu parler. L’apprécie. On crie, on s’aime, on s’interroge sur l’avenir des artistes. Voilà un film original, pas par son scénario qui n’évite pas l’écueil de l’ennuie de temps à autres (il faut bien occuper les temps morts logiques face au concept du film en une prise), mais bien par sa mise en scène qui force, naturellement, la théâtralité au dépend des codes du cinéma. Ce n’est pas cette ombre, cette lumière agressive ou les 4-5 focus ratés qui gâcheront le plaisir, The Magicians est un beau film dont on se demande où il veut nous emmener, mais passé les trois premiers quarts d’heure la magie et l’émotion nous emportent : les personnages sont attachants, au passé bien établi, ont des choses à raconter et des histoires à narrer. Le souvenir revient alors à la surface, personne n’a réellement oublié, au travers d’une ultime séquence chantée d’une puissance absolue. Belle réussite qui clôt une compétition mettant l’accent sur l’originalité, le concept et la revendication : cinéaste raté, femmes maltraitées, jeunes militants énervés, professeur conteur, ou encore flic dépressif auront animé une sélection qui n’aura pas fait que des étincelles mais qui aura suffisamment « brillé » pour marquer les esprits.

Enfin, retenons l’un des meilleurs moments du festival avec la projection de The Magicians de Song Il-Gon, film intégralement tourné en plan-séquence confrontant au plus près théâtre et cinéma dans une version de 96 minutes. L’histoire regroupe 4 musiciens au sein d’un chalet en pleine montagne à travers les époques. Tous souffrent du suicide d’une des musiciennes mais son spectre semble encore hanter les lieux, sa présence paraît éternelle et surtout, intemporelle. The Magicians nous raconte leur histoire au travers de scénettes tantôt drôles et émouvantes où le point central, la forêt, permet de switcher à travers les années. Tout passe par la mémoire, le souvenir, une chanson, « Sylvia », qui traîne dans l’esprit mais dont on ne se souvient pas réellement. Le souvenir est flou, l’alcool n’aide pas non plus à s’en rappeler. Un moine retourne au chalet après des années pour y récupérer son snowboard, retrouve les mêmes gens, essaie une Guinness dont il n’a jamais entendu parler. L’apprécie. On crie, on s’aime, on s’interroge sur l’avenir des artistes. Voilà un film original, pas par son scénario qui n’évite pas l’écueil de l’ennuie de temps à autres (il faut bien occuper les temps morts logiques face au concept du film en une prise), mais bien par sa mise en scène qui force, naturellement, la théâtralité au dépend des codes du cinéma. Ce n’est pas cette ombre, cette lumière agressive ou les 4-5 focus ratés qui gâcheront le plaisir, The Magicians est un beau film dont on se demande où il veut nous emmener, mais passé les trois premiers quarts d’heure la magie et l’émotion nous emportent : les personnages sont attachants, au passé bien établi, ont des choses à raconter et des histoires à narrer. Le souvenir revient alors à la surface, personne n’a réellement oublié, au travers d’une ultime séquence chantée d’une puissance absolue. Belle réussite qui clôt une compétition mettant l’accent sur l’originalité, le concept et la revendication : cinéaste raté, femmes maltraitées, jeunes militants énervés, professeur conteur, ou encore flic dépressif auront animé une sélection qui n’aura pas fait que des étincelles mais qui aura suffisamment « brillé » pour marquer les esprits.

Le directeur du festival Bae Yong-Jae et le cinéaste Song Il-Gon

L’organisation nickel et la disponibilité des organisateurs ont contribué à la bonne ambiance du festival qui fête ici sa troisième édition. Les rendez-vous quotidiens auront permis de rencontrer des gens intéressants, passionnés pour certains, avec toujours un petit mot ou une anecdote à apporter. Les petites coquilles dans certains sous-titres ou encore les copies essentiellement numériques (au rendu parfois disgracieux en projection cinéma) n’auront pas fait d’ombre au tableau. A l’année prochaine !